Vor zwei Wochen berichtete mir Inga von diffusen Plänen, mit denen sie sich trägt: Nämlich möchte sie in irgendeiner Weise Frauen, die hier in Georgien in ähnlicher Lage sind wie sie früher, systematisch Hilfestellung leisten. Da solches Beginnen mir sinnvoll erscheint und da sie durch ihre eigene Biographie zu solcher Aufgabe geradezu prädestiniert ist, ermunterte ich sie nach Kräften, das weiterzuverfolgen. Allerdings machte ich sie darauf aufmerksam, daß sie zunächst einmal nicht nur die georgische Männerwelt zum Gegner haben wird, sondern teilweise auch die betroffenen Frauen; und ich erinnerte sie daran, mit welcher Selbstverständlichkeit sie selbst früher ihre erniedrigende Lage als normal empfand und wie ungnädig sie reagierte, wenn ich diese und jene Selbstverständlichkeiten in Frage stellte; und wie lange sie brauchte, bis sie sich von der herrschenden Sichtweise weit genug distanziert hatte, um klar darüber sprechen und sie in Frage stellen zu können.

Wir machten ab, daß sie ihre Autobiographie skizziert und dazu noch diese und jene Gedanken; daß ich das dann in Deutsch und in Russisch in eine literarisch anspruchsvollere Form bringe und in der Klamurke veröffentliche; und wenn das dann veröffentlicht ist, kann man in Deutschland und in Rußland Leute, die sich mit Frauenrechtsfragen beschäftigen, auf diese Seiten aufmerksam machen, damit es zu einem ersten Austausch kommt; und das weitere wird sich dann ergeben.

Gestern erzählte sie mir, sie habe bei dem Bemühen, ihre Gedanken zu formulieren, bereits zwei Hefte vollgekritzelt und bekomme – wie sie meint – nichts auf die Reihe; aber sie läßt nicht locker. Spontan erinnerte ich mich an das Zustandekommen meines eigenen allerersten Zeitschriftenaufsatzes und erzählte ihr auch von dieser Episode. Damals dachte ich überhaupt nicht daran, einen Zeitschriftenaufsatz zu schreiben: Etwas brannte mir auf der Seele, das ich herausbringen, greifen, formulieren wollte; aber ich konnte es nicht packen. So schrieb ich wild drauf los; tippte einen viele Seiten starken wirren Wörterbrei zusammen, aus dem ich schließlich mit Müh und Not etwas herausdestillierte, das dann auf einer einzigen Seite einigermaßen zusammenhängend und übersichtlich halbwegs das zum Ausdruck brachte, was ich meinte und das – meine allererste Veröffentlichung – unter dem Titel „Geist und Sattheit“ gedruckt wurde. Zusammentippen des Wörterbreis und anschließendes Destillieren zog sich damals über viele Wochen hin; doch diese wochenlange Quälerei war ein Schritt in die Richtung, daß ich heute ganz ohne Quälerei manche Dinge ganz selbstverständlich klar und prägnant aussprechen kann (auch so gibt es natürlich immer genügend Unklares, das einem Quälerei verursacht; aber dafür man hat man nun den besseren Griff, um damit fertigzuwerden). All dies sagte ich ihr; und auch tröstete ich sie damit, daß ich damals, bei meinen allerersten Schritten, völlig alleine war und mich mit niemandem beraten konnte (und die Gedanken, die ich damals mühsam formulierte, waren – wie selbstverständlich sie auch immer sein mochten – für die meisten eh völlig neu und für die allermeisten durch und durch unannehmbar).

Hab den Eindruck, daß sie so langsam an ihre verschütteten Reserven rankommt. Und da sie weiß, wie es ist, wenn man verschüttet ist und schon angefangen hat, Erfahrungen zu sammeln mit Sichherausarbeiten, wird sie sich irgendwann sehr viel nützlicher machen können als früher bei ihrer Arbeit als Serviererin.

Gestern wieder Treffen im Schriftstellerverband. Es entwickelt sich eine Konstellation, die mich vermutlich zwingen wird, mein Geschreibe viel stärker auf das Russische zu verlegen, als ich ursprünglich wollte. Im Mündlichen bin ich zweisprachig; auch in der Lektüre und beim Briefeschreiben; da isses mir egal, ob Deutsch oder Russisch. Doch Deutsch ist meine Muttersprache; beim Verfassen anspruchsvollerer Sachen spür ich im Russischen sublime Grenzen; Grenzen, die sich zwar überwinden lassen und nach und nach auch überwunden werden; aber doch: Grenzen, wie ich sie im Deutschen in dem Maße nicht erlebe. Deshalb ist es viel bequemer, Deutsch zu schreiben.

Man meint, ich sei ein origineller und eigenständiger russischer Prosaiker. Mag sein. Wenn ich Sachen von mir anschaue, wie sie vor ein paar Jahren in der "Literaturnaya Gaseta" veröffentlicht wurden, überfällt mich ein Grausen. Sachen ganz ohne grammatische Fehler, wie sie – wie mir scheint – auch ein fleißiger Slawistikstudent hätte schreiben können; nur halt, daß fleißige Slawistikstudenten in der Regel nicht auf solch ausgefallene Gedanken kommen, wie das bei mir der Fall ist. Aber: ganz ohne Leben. Die Sprache ist tot. Oder zumindest nicht so lebendig, wie sie sollte. Nichtsdestotrotz fand man es gut genug, um es in der Literaturnaya Gaseta zu veröffentlichen. Heute schreib ich lebendiger. Die sprachlich toten Sachen hab ich längst überarbeitet; ob sie so bleiben werden, weiß ich nicht; vielleicht bringen die jetztigen Versionen mich in ein paar Jahren genau so in Wut, wie mir jetzt die vor Jahren veröffentlichten Sachen ein Ärgernis sind; möglich ist alles[1]. Doch ähnliches erleb ich auch – wennauch nicht so extrem – mit meinen deutschsprachigen Sachen. Man entwickelt sich ja…

Eben: Entwicklung. Nicht nur im Sprachlichen, sondern: als Mensch. In privatem Gespräch wurden ehrfürchtig die Leistungen eines Puschkin und eines Lermontov erwähnt. Das war im Garten jener Villa, wo der Schriftstellerverband seine Unterkunft hat; mit Blick auf die 500 Jahre alte Zeder, unter welcher schon Lermontov saß und sicher irgendwelche Gedichte schrieb, und zweifellos auch so seine Probleme hatte. Ich antwortete, daß es ja eigentlich gar nicht so sehr um die Leistung geht, um das, was aufs Papier kommt, sondern um die menschliche Entwicklung; und daß der rechte Schriftsteller ganz einfach bloß diejenigen, die seine Sachen lesen – so sie sie richtig lesen – in seine Entwicklung mit einbezieht; daß er, indem er seine eigene Entwicklung vorantreibt, dadurch auch die Entwicklung seiner Leser fördert. Das Gespräch wurde dann unterbrochen, da man uns in den Saal rief; doch merkte ich, daß meine Sichtweise Überraschung hervorrief. Obwohl eigentlich selbstverständlich… Die werden mit mir noch ihr blaues Wunder erleben…

Allerdings ist in Georgien, wie auch in Rußland, der Kultur- und Literatursnobismus nicht ganz so entwickelt und vor allem nicht so penetrant und exklusiv[2] wie in den mir mehr oder weniger bekannten westlichen Breiten; man kann da noch eher "zur Sache" kommen.

Ich bin umgezogen in eine bessere Wohnung; hab mich halbwegs eingelebt; der Kontakt mit dem Schriftstellerverband hat sich weiterentwickelt; hab dortselbst bereits einen Autorenabend hinter mir; anderes wird folgen; muß aber erst mal Ordnung schaffen in der Wohnung, in all diesen neuen Kontakten und Möglichkeiten und Perspektiven; eigentlich noch nichts spruchreifes. Daß ich mich jetzt äußere hat mit einem leisen Schock zu tun. Nämlich hab ich fatalerweise im Internet deutsche Nachrichten angeschaut und bei der Gelegenheit erfahren, daß Jahr für Jahr in den verschiedenen deutschsprachigen Landen durch eine Jury aus hochangesehenen Fachleuten ein „Wort des Jahres“ gekürt wird. Natürlich gleich auf den ersten Blick als Unsinn erkennbare Maßnahme; doch wollte ich mir diesen Unsinn denn doch mal anschauen. Guckte rein. Ja nu; so manches hab ich in dieser europäischen Kultursphäre ja schon erleben dürfen und meinte, daß schon nichts mehr mich zum Staunen bringen kann; doch was ich da sah, war nun doch recht starker Tobak. Zum „Wort des Jahres“ wurde in deutschen Landen das Wort „Bundeskanzlerin“ gekürt; an zweiter Stelle die Wörteranhäufung „Wir sind Papst“ (hat wohl damit zu tun, daß ein Deutscher Papst wurde, was ja fast so viel Wert ist wie ein Fußballweltmeister-Titel); irgendwo auch noch das mir völlig unverständliche Wort „hoyzern“; und sonstiger Stuss.

Wat soll man da sagen… Wenn irgendeine Fete oder Abendgesellschaft einzuschlafen droht, kann man ja mal versuchen – so einem partout nichts Besseres mehr einfällt – durch Küren des „Wortes des Jahres“ die Situation zu retten; dagegen gibt’s nix einzuwenden. Wenn aber mit großem Tamtam aus dem Munde irgendwelcher „Autoritäten“ (die offenbar nicht einmal selbst merken, wie sehr sie sich dadurch bloßstellen) ex cathedra ein solches „Wort des Jahres“ festgesetzt wird – so iss det schon sehr besorgniserregend.

Was tut man da? Am besten wohl, diese deutsche Sprache möglichst schnell vergessen. Schade eigentlich; wurde irgendwann mal von sehr guten Leuten gesprochen.

Unter dem schreibenden Volks, mit dem ich in letzter Zeit so zusammenkam, gibt es nicht wenige, die es befremdlich finden, wie wenig Wert ich darauf lege, mich als «писатель», „Schriftsteller“ in Pose zu bringen. Aber es ist mir nun mal, ganz ehrlich, egal, ob ich „Schriftsteller“ bin oder nicht; sogar seh ich ganz beträchtliche Nachteile, die besonders im westlichen Kulturkreis, aber auch in hiesigen Breiten in der heutigen Zeit solchen und ähnlichen Etiketten anhaften. Ein Schriftsteller ist heute, eben, jemand, der sich in Pose setzt; und falls neben der Pose noch irgendwas von Substanz ist, so nimmt man die, wenn nur die Pose genügend effektiv ist, als nebensächliche Schrulligkeit mit in Kauf. Substanz, Ehrlichkeit pur will man nicht haben.

Es wurde da mal ein sehr bezeichnendes Experiment durchgeführt: Einer Gruppe von Versuchspersonen wurde Ananas vorgesetzt; und zwar sowohl frische als auch konservierte, aus der Dose. Die Versuchspersonen hatten herauszufinden, welches denn nun die frische ist, und welches die konservierte. Bezeichnenderweise erkannten die meisten Versuchspersonen die konservierte Ananas als frische, während die frische Ananas – man fand, daß die irgendwie unnatürlich schmeckt – als konservierte abgetan wurde.

Das Urphänomen unserer heutigen Zivilisation.

Man nehme einen Menschen wie den Hermann Hesse. Hier gibt es unübersehbar – zumindest für mich unübersehbar – zwei grundverschiedene Ansätze: Substanz und Pose. Die Substanz war zu stark, als daß es ohne Leiden hätte abgehen können. Er litt tatsächlich, der Hermann, und entwickelte sich durch sein Leiden; solches ist nicht zu übersehen. Doch nicht minder zu übersehen ist, daß er die meiste Zeit vor dem Spiegel stand und sich bewunderte ob seines tragischen Leidens; und hier ist eben der zweite Ansatz: die Pose. Und mir scheint, daß er seinen ganzen Stil eben von diesem zweiten Ansatz aus entwickelt hat; und ich bin sogar sicher, daß hier die Wurzeln seines äußeren Erfolgs zu suchen sind (eben: konservierte Ananas); hätte er sein Schreiben, seine Ausdrucksfähigkeit, seinen Stil von der Substanz-Seite aus weiterentwickelt, hätte er ganz sicher kein solch großes Publikum gefunden; es hätte keine Steppenwolf-Bewegung gegeben (vermutlich hätte er ein solches Buch gar nicht geschrieben, oder zumindest anders geschrieben, mit ehrlichem Gelächter über sich selbst, ganz ohne eitlen Krampf); aber dafür hätte er Sachen geschrieben, welche für ein „frischer Ananas“ gegenüber aufgeschlossenes Publikum eine ganz andere Sprengkraft hätten. Zu sehr war er, der Hermann, ohne es zu merken von den Netzen des Bildungsphilistertums umgarnt. Um nur ein wirklich tragisches Beispiel zu nennen.

Ich hatte da noch einiges mehr schreiben wollen; doch muß ich nun abbrechen, da ich mich um anderes kümmern muß. Fortsetzung folgt.

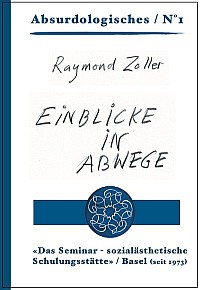

Oben formuliertes Ananasgleichnis mitsamt dem Fall Hesse findet man in dem Sammelband

"Einblicke in Abwege"

(Seminar-Verlag Basel)

Nachbemerkung 9. Mai 2011, Montenegro; Raymond anno 2011 an Raymond anno 2005: So man aber die ersten Einträge auf dieser Seite mit entwickelterem Gespür durchliest, so schimmert denn doch stellenweise eine dir überhaupt nicht zu Gesicht passende gehörige Portion Eitelkeit und eingemachter Ananas durch; nich? Wenn ich damals schon dagewesen wäre, hätte ich dich darauf aufmerksam gemacht; aber ich konnte dich nicht darauf aufmerksam machen, weil ich noch nicht da war. War doch nett, im Schriftstellerverband sich rumzutreiben und von ehrenwerten Schriftstellern für voll genommen zu werden; nich? Zum Glück währte dieser Abweg damals nur kurz; alsbald schon bequemtestest du dich wieder dazu, deine eigenen Wege zu wandeln und überließest die ehrenwerten Herren und Damen Schriftsteller den ihren.

Sandro teilt – wie’s scheint: mehr oder weniger im Ernst – die Menschheit der Art und Abstammung nach in zwei Gruppen ein: Zum einen der Teil der Menschheit, der sich durch eine gewisse geistige Beweglichkeit auszeichnet und in der Lage ist, ohne Schematismus auch in neuen Situationen sich zurechtzufinden und verantwortungsbewußt zu handeln; und dieser Teil der Menschheit stammt, wie er sagt, „von Gott“.

Die andere Gruppe lebt in grobem Schematismus, zwingt jeder Situation ihre angelernten Schemata auf, und wo bei der ersten Gruppe Verantwortungsbewußtsein ist, ist hier Hörigkeit gegenüber der übergeordneten Instanz. Die Vertreter dieser zweiten Gruppe, die überwiegend im Beamtenstand tätig sind (weshalb Sandro sie kurz „die Beamten“ nennt) stammen nicht von Gott ab, sondern vom Affen.

Meinem Einwand, daß in diesem Beamtenstand gelegentlich auch Persönlichkeiten mit Zivilcourage und eigenständiger Sicht auf die Dinge anzutreffen sind, begegnete er damit, daß das dann Fehlbesetzungen sind, da der Staat aus Selbsterhaltungsgründen auf die Stütze durch die Affenabkömmlinge angewiesen ist und es tunlichst vermeidet, in seinen Apparat Vertreter jener Gruppe aufzunehmen, die von Gott stammt.

Man mag damit einverstanden sein oder nicht; aber originell isses sicher.

Wie ich sehe, hat die Online-Klamurke am vergangenen 1. Februar ihren zweiten Geburtstag gefeiert. Alleine hat sie gefeiert; ich hab das völlig übersehen. Nach ersten unsicheren Schritten als Gast auf der Seite von Paul Melian, nach Umzug in die eigene Behausung und langsamem Zukräftekommen ist sie nun ganz gehörig ins Kraut geschossen; so gehörig, daß ich mich nun um eine bessere Navigation kümmern mußte, damit die Sache nicht in Chaos versinkt. Hab vor ein paar Tagen mit dem Umbau angefangen; hab es so arrangiert, daß auch während des Umbaus das noch nicht in die neue Navigation eingebundene erreichbar bleibt, und werd wohl in ein paar Tagen damit fertig sein.

Laut dem, was ich so mitbekomme, gibt es durchaus Leute, die in diesem vielen Geschriebenen herumlesen, weil sie es interessant finden und anregend; dann gibt es offenbar nicht wenige, die in dem Verfasser einen harmlosen Spinner sehen (solches war vorauszusehen), und umgekehrt gibt es auch solche, die ihn aus irgendwelchen Gründen für einen hochkarätigen Literaten halten. Selbst betrachte ich mich weder als Spinner (so es gestattet ist) noch als Aristokraten; ich versuch bloß, abseits jeden Jargons (der nur beim Denken stört) in eigener Sprache eigene Gedanken zu entwickeln (nicht, daß ich mir vorgenommen hätte, in eigener Sprache eigene Gedanken zu entwickeln, sondern weil das die fast schon automatischen, instinktiven Schwimmbewegungen sind, mit denen man gegen das Absacken ankämpft); und Leute, die auf Jargon angewiesen sind, vermissen bei solcher Ausdrucksweise die sicheren Wände der gewohnten Schubladen, können, ganz natürlich, nichts damit anfangen und können entsprechend in dem Verfasser nichts anderes sehen als einen Spinner; das ist ganz normal so und kann nicht anders sein. Und umgekehrt kann das auf manche, welche das gedankliche Geflecht erfassen, „professionell“ wirken. Aber es ist nicht professionell; es ist ganz einfach und banal: Leben; der alltägliche Kampf gegen das alltägliche Absacken.

|

|

|

|

Letzten Mittwoch Lesung in interessantem Kreis. Extra vorbereitet hatte ich nichts; einfach genügend eh bereits vorhandenes Material ausgedruckt; den Rest überließ ich dem Bedarf der Anwesenden. Las zuerst ein paar Texte vor; übergab dann die Vorleserei an Dshemal, der zwischendurch auf dem hundertzehnjährigen aus der Leningrader Blockade herausgeretteten Bechsteinklavier improvisierte. Schließlich bat man mich, über die Klamurke zu sprechen. Ich erzählte von dem Studium der Phänomenologie des geistig-seelischen Erstickens, zu dem eben das geistig-seelische Ersticktsein mich drängte, wie ich versuchte, über eine solche Klamurke Mitstudierende zu finden; wie das nicht gelang und wie es mir dann aber doch gelang, im Alleingang mich aus diesen Sümpfen herauszuarbeiten, deren Konsistenz etwas zu verstehen. Daß ich – wie mir rückblickend deutlich ist – unfähig bin, mich mit billigen Surrogaten abzufinden; daß ich, wo ich nichts verstehe, auch spüre, daß ich nichts verstehe und weder mir selbst noch anderen vormachen kann, als verstehe ich was; und wie ich mich denn in völliger Einsamkeit so nach und nach aus diesem Moraste herausarbeitete. Wie meine Unfähigkeit, mich mit Surrogaten abzufinden, auf eine auch für mich selbst nur schwer zu fassende Weise mit einer gewissen „russischen Komponente“ in mir verbunden ist; wie diese „russische Komponente“, als es mich dann auch geographisch nach Rußland verschlug, die Oberhand gewann; und dann las ich auch die «Показуха в заморской маске» (Augenwischerei auf Vornehm) vor, welche einen gewissen Durchbruch im Herausarbeiten aus den Sümpfen bedeutete. – All dies wurde von den meisten sehr gut verstanden und sehr gut aufgenommen.

Ingas weiter oben erwähnte Beschäftigung mit den Problemen der Frauen in Georgien macht Fortschritte; vermutlich wird sie bereits in allernächster Zeit einen entsprechenden Verein registrieren; auch die Gründungsmitglieder sind bereits beisammen[3]. Vor kurzem gab sie mir die Skizze ihres Programms, damit ich sie weiter ausformuliere. Was ich auch tat. Die zentrale Stelle sei hier eingefügt (im Original und in deutscher Übersetzung):

Оказывать помощь отдельным женщинам при осознании своего положения в социальной среде и при осознании того, что ей нужно, что она умеет, что она хочет, независимо от подсказок традиций итд… Содействовать им при осознании, освобождении и развитии своих, способностей, возможностей, чтобы стать самостоятельным, осознавшим своё достоинство членом общества.

Следить за тем, чтобы законодательством не ущемлялись права женщин

Консультационная, юридическая, действенная помощь при упорядочении семейной проблематики (жена по отношению к мужу; взрослая дочь по отношению к родителям), для одиноких женщин с детьми, для жертв насилия, для женщин инвалидных

Консультационная и публицистическая работа на предмет проблематики жизни женщин в Грузии.

Der einzelnen Frau Hilfestellung leisten beim Bewußtmachen ihrer Stellung im sozialen Umfeld und beim Sichbewußtwerden: was sie braucht, was sie kann, was sie will, unabhängig von den Vorgaben der Tradition usw… Hilfestellung leisten bei Bewußtmachen, Befreiung und Entwicklung ihrer Fähigkeiten und Möglichkeiten, um zu einem selbständigen, seiner Würde bewußten Mitglied der Gesellschaft zu werden.

Dafür Sorge tragen, daß durch die Gesetzgebung die Rechte der Frauen nicht beschnitten werden.

Beratende, juristische, tätige Hilfe bei Reglung der familiären Problematik (die Frau gegenüber dem Ehemann; die erwachsene Tochter gegenüber den Eltern); für alleinerziehende Mütter, für Opfer von Gewalt, für behinderte Frauen.

Beratende und publizistische Tätigkeit zum Thema Probleme der Frau in Georgien

Warum ich so ungebildet bin:

Weil ich mich nämlich einen Dreck um das schere, was man „gelesen haben muß“ und nicht daran denke, Zeit und Kraft auf solche Pflichtlektüre zu vergeuden. Ich les das und nur das, zu dem ich eine unmittelbare Beziehung entwickeln kann und was mich aufbaut; alles andere interessiert mich nicht. So daß ich äußerst ungebildet bin und unbelesen.

Kafka muß man, zum Beispiel, gelesen haben. Ich hab Sachen von ihm gelesen; rein zufällig: in russischer Übersetzung. Irgendwann entdeckte ich bei Freunden in einem Bücherschrank einen russischen Kafka-Band, begann, neugierdehalber, darin zu lesen; fand das, ganz spontan, interessant: und las weiter. Interessant fand ich auch, wie Kafka schreibt: offensichtlich verliert er während des Schreibens irgendwann den Faden und bringt das Angefangene dann auf Biegen und Brechen irgendwie zum Abschluß. Kann ihn verstehen; und obwohl er während des Schreibens manchmal den Faden verliert: ein lesenswerter Autor. Hab ihn also rein zufällig gelesen, nicht in seiner und meiner Muttersprache, sondern in russischer Übersetzung; aber das macht nichts: hätte ich mich gezwungen, ihn in Deutsch zu lesen, weil man ihn „gelesen haben muß“, so wäre das wirklich Interessante mir vermutlich entgangen; ich hätte mich bemüht, das durchzulesen und abzuhaken und mir höchstens irgendwas zu merken, worüber man dann sprechen kann (rein theoretisch, da mir in der Praxis der Atem fehlt, unter solchen Voraussetzungen auch nur eine einzige Seite zu lesen). Möglich allerdings, daß ich ihn irgendwann mal am Gymnasium "durchgenommen" habe; kann mich aber nicht mehr an solches erinnern; wie ich überhaupt bemüht bin, alles Unangenehme, so es sich machen läßt, aus meinem Gedächtnis zu tilgen. - Auch Erich Maria Remarque lernte ich, rein zufällig, in russischer Übersetzung kennen und schätzen (hab inzwischen allerdings auch einiges in Deutsch gelesen); desgleichen Franz Werfel und sonstige.

Zur Zeit lese ich – zum vierten Mal – das „Rote Rad“ von Solschenizyn. Drei Mal hab ich diese vielen tausend Seiten bereits in einem Rutsch durchgelesen; und wie oft ich einzelne Bände aus diesem Zyklus „einfach so“ gelesen habe – wüßte ich nicht zu sagen. Genau so wenig, wie ich zu sagen wüßte, wie oft ich seine Romane „Im ersten Kreis der Hölle“ und „Krebsstation“ gelesen habe und auch den „Archipel Gulag“. Ich brauche das, es gibt mir was, bringt mein Denken in Schwung; und deshalb lese ich es. Immer wieder. Und hab - selbst wenn ich wollte - entsprechend auch keine Zeit, all das zu lesen, was man „gelesen haben muß, um mitreden zu können“.

Apropos Solschenizyn: Mir scheint, daß man, um in der „russischen Frage“ mitreden zu können, um seine Schriften nicht herumkommt. Solches ist mein unmaßgeblicher Eindruck, den ich natürlich niemandem aufdrängen will (wie ich mir selbst auch nichts anderes aufdrängen lasse, was man aus triftigen oder weniger triftigen Gründen „gelesen haben muß“). Andere scheinen diesen Eindruck weniger zu haben; in meinem Bekanntenkreis – darunter professionelle russischsprachige Literaten – findet man kaum jemanden, der sich mit Solschenizyns Schriften richtig bekannt gemacht hätte; viele wissen nicht einmal, was er genau geschrieben hat; und von jenem „Roten Rad“ hat man nur ganz verschwommene Vorstellungen; geschweige denn, daß man es (oder auch nur: darin) lesen würde oder gelesen hätte.

|

|

|

|

|

|

Das Volks, welches sich an jenem Gedenkstein versammelte, versammelte sich aus den allerunterschiedlichsten Gründen. Jene Ereignisse vor 50 Jahren begannen ja damit, daß viele Georgier sich durch die „Entlarvung“ des Personenkults“ zunächst mal in ihrem Nationalstolz verletzt fühlten, da ihr Landsmann Stalin plötzlich seines hehren Sockels beraubt war. So wurde man denn unruhig und demonstrierte. Was zunächst mal selbst für den Sowjetstaat, wo ansonsten jegliche Beunruhigung oder gar Demonstrationen nur auf Befehl von oben stattzufinden hatte, noch halbwegs tragbar war. Bloß machten dann diese Unruhen ob des gekränkten Nationalstolzes eine recht interessante Metamorphose durch und mündeten teilweise in Bestrebungen, welche gewisse Eigenarten der Sowjetunion als Ganzes in Frage stellten (und darunter selbst die Vorgehensweise ihres einstens mächtigen Landsmannes, dessen posthumer Sturz zu dem Ganzen ja eigentlich den Anstoß gegeben hatte). Meistens geht es ja so, daß brauchbare Ansätze sich kurz nach ihrer Verkörperung in irgendwelche Absurditäten verirren; doch hier liegt nun der seltene umgekehrte Fall vor: daß nämlich Absurditäten sich plötzlich zu was vernünftigem metamorphieren. Doch eben das konnte die Sowjetmacht nicht zulassen. Und schoß. Vor allem schoß sie, eben, an jenem 9. März 1956. Giwi hat diese Ereignisse mitsamt Vorgeschichte gründlich recherchiert; hat sogar ein dickes Buch dazu geschrieben (die einzige größere Arbeit, die es hierzu gibt); und deshalb waren auch diese ganzen Interviews während der letzten Tage, da; eben: wenn man was erfahren will über jene Ereignisse, wendet man sich an Giwi. – Und Giwi hat auch eine Gesellschaft gegründet zu jenem 9. März. Gestern traf man sich dann am Gedenkstein. Es gab Leute, welche der Opfer jener Schießereien gedachten. Anderen – darunter Giwi – ging es zudem noch um die geschichtliche Wahrheit. Und viele unverbesserliche Stalinisten waren da. Ich hatte den Fotoapparat dabei; hatte Giwi versprochen, wieder zu knipsen; doch da war ein solch amorphes Gewühl, daß man kaum eine vernünftige Komposition zusammenbekam. Außerdem waren, wie sich herausstellte, die Batterien meines Geräts leer; reichte grad eben für ein Foto, das ich auch knipste. Hatte frisch aufgeladene Batterien in der Tasche; doch beließ ich die dortselbst, da, eben, fotografieren bei dem Gewühl kaum Sinn machte.

Traf dort noch einen Zeitungskorrespondenten, der bei dem Fernsehinterview vor ein paar Tagen dabei war. Giwi bat mich, ihm ein paar von den dort geknipsten Fotos zu überlassen. Fuhr denn nach Hause, brannte die ganze Ausbeute auf CD und brachte sie in die Redaktion, aufdaß er sich was aussuche.

Eben: Vor ein paar Tagen gab Giwi gleich zwei Fernsehsendern ein Interview; Während dieses Interviews hab ich, auf seine Bitte hin, geknipst; und ein paar Fotos seien dazugetan[4].

Außerdem wird erwogen, das – bislang nur in Georgisch existierende – Buch ins Russische und ins Deutsche zu übersetzen und – es sei denn, ein Verlag oder Verlage interessieren sich dafür – im Klamurke-Umfeld ins Netz zu stellen. Man wird sehen[5].

Interessant, auf welchen Wegen manchmal wichtige Dinge nicht zustandekommen oder verschüttgehen, trotz massiven Zusammenflusses günstiger Bedingungen und Entstehen von Konstellationen, unter denen sie eigentlich unbedingt zustandekommen müßten und nicht verschüttgehen dürften. – Solches schon fast nicht mehr mit rechten Dingen zugehende Versacken vielversprechender Ansätze durfte ich im Laufe der Jahre massenweise erleben. Meist lag der Haken, durch den dann nichts zustandekam, an fast schon übernatürlicher Dummheit oder Gleichgültigkeit oder auch Ungereimtheit seitens Personen, die eigentlich in irgendeiner Weise hätten tätig sein oder zumindest nicht hätten stören sollen; und gestern dann wurde ich mit einem solchen Absacker konfrontiert, wo alle Bedingungen zu einer günstigen Weiterentwicklung vorlagen, wo die Beteiligten weder dumm waren noch gleichgültig und wo es nur eines ganz geringen Anstoßes bedurft hätte, und alles wäre in Ordnung gekommen.

Gestern hatte ich ein Gespräch mit Irakli. In diesem Gespräch erwähnte ich Giwi Wepfchadses Recherchen zu den Ereignisse am 9. März 1956 (siehe vorangehende Notiz). Und Irakli sagte hierzu: Wenn er vor anderthalb Jahren hiervon gewußt hätte, hätte er ihm eine große Kiste mit Originalunterlagen schenken können; darunter die ganzen gerichtsmedizinischen Untersuchungen der Opfer, die zu Sowjetzeiten unter Verschluß gehalten wurden. Später wurden sie nicht mehr unter Verschluß gehalten; dafür lagen sie vergessen und unbeachtet in einer großen Kiste auf dem Dachboden von Iraklis damaligem Arbeitsplatz. Irakli verdiente nämlich – im Range eines Obersten – seine Brötchen im Polizeidienst; und er hätte keinerlei Probleme gehabt, Giwi diese Kiste mit Unterlagen ganz legal zu überlassen[6].

Heute kann er das nicht mehr. Nämlich wurde er vor anderthalb Jahren aus unerfindlichen Gründen pensioniert (inzwischen will man ihn zwar, aus genauso unerfindlichen Gründen, wieder ins werktätige Leben zurückführen); und außerdem wurde jenes Gebäude inzwischen abgerissen, und die auf dem Dachboden liegende unnötige Kiste mit dem unnötigen Papierkram wurde vermutlich mitsamt dem Bauschutt irgendwo weggekippt.

Interessant in diesem Zusammenhang, daß zu einer Zeit, als diese Kiste noch vorhanden war und Irakli noch darüber verfügte, Giwi und Irakli sich ein paarmal bei mir trafen. Man unterhielt sich über dieses und jenes; nur kein Wort über jenen 9. März.

Wäre dieser neunte März mit nur einem Wort erwähnt worden, hätte man ihn im Gespräch gestreift – so läge diese Kiste mit geschichtlichen Dokumenten jetzt nicht unter Bauschutt begraben, sondern befände sich bei Giwi in der Wohnung oder sonstwo, wo man ihren Inhalt zu würdigen weiß, und selbiger Inhalt wäre vielleicht schon längst ausgewertet.

Doch jenes entscheidende Wort fiel nicht, und die Kiste ist weg…

Verschiedene Gedanken zum Zusammenspiel von „Krüppel aller Länder – vereinigt euch“ und „Reliquie“ wollte ich schon seit Tagen ausformulieren; irgendwie krieg ich die Kurve nicht. Einiges wurde deutlich bei meinem letzten Gespräch mit Shanna. Bei jenem Gespräch wurden ihre verschiedenen Festgefahrenheiten deutlicher wieauch die sich davon abhebenden lebendigen Entwicklungslinien. Bei Shanna ist noch sehr viel sowjetische Verkrüppelung übrig; aber die sowjetische Verkrüpplung ist in sich abgeschlossener, und das entwicklungsfähige Leben existiert, fast autonom, daneben. Es ist jeweils ein großer Unterschied, ob sie grad von der Verkrüppelung aus spricht, oder als eigenständiger, überdurchschnittlich begabter Mensch. Die europäische Verkrüppelung ist anders; das ist ein völlig amorphes Wirrwarr, in dem kein Schwein sich zurechtfindet und in dem ich vermutlich zugrundegegangen wäre, wenn ich damals nicht die Kurve nach Rußland gekriegt hätte.

Shanna ist natürlich ein gutes Stück älter als ich. Die extreme Situation unter Stalin hat sie allerdings nur noch als Kind und somit nicht voll bewußt miterlebt; aber trotz der Chruschtschow’schen „Tauwetterperiode“ blieb es, nur „aufgeweicht“, in den wesentlichen Grundzügen doch gleich. Bei Shanna und ihrem Vater kommt noch die Tatsache hinzu, daß sie jüdischer Abstammung sind; was aus verschiedenen Gründen zu einer Verstärkung der Verunsicherung und des erzwungenen Sichabkapselns führte. Und dieses Sichabkapseln im Leben mit der Sowjetischen Lüge scheint besonders bei stärkeren Begabungen so extrem, daß daneben ein mehr oder weniger unabhängiges eigenes Leben sich entwickeln kann, welches sich nur geringfügig mit dem „eingekapselten“ vermischt. Entsprechend ist denn auch die Pathologie der „sowjetischen Verkrüppelung“ eine andere als die Verkrüppelung durch den „westlichen Gulag“, wo alles sich zu einem amorphen Brei verwirrt und wo eben stärkere Begabungen mit stärkerem potentiellem Sinn für Wahrheit sich noch schlimmer verheddern als weniger anspruchsvolle „Durchschnittsbürger“.

1) Anmerkung Dezember 2012: Die damals überarbeiteten und frisch geschriebenen Texte wurden seitdem mehrfach überarbeitet; nicht nur die russischen, sondern auch manches Deutsche. Die verbliebenen stilistischen Unstimmigkeiten sind nicht mehr so gravierend, daß sie mir ein Ärgernis sein könnten; aber sie sind bzw. waren doch da.

2) Mit "exklusiv" meine ich den Ausschluß der Kultur und Literatur in ihrem ursprünglichen Sinne durch den Snobismus, der sich an ihre Stelle setzt. Siehe in diesem Zusammenhang etwa die "Genealogie des Bildungsphilistertums".

3) Wie so manches andere der Weiterführung würdige konnte auch dies nicht weitergeführt werden und versackte.

4) Eine Auswahl dieser Fotos findet man großformatig für allfälligen privaten Gebrauch - für weniger privaten Gebrauch müßte man sich erst mit mir in Verbindung setzen; E-Mail-Adresse siehe unten - an diesem Orte

5) Anmerkung Dezember 2012: Inzwischen hat man gesehen: Entsprechende Vorstöße stießen ins Leere. Ich zweifle nicht daran, daß es in deutschsprachigen Landen Menschen gibt, die sich für das Thema interessieren; doch die Verlage führen ihr Eigenleben (vielleicht gäbe es sogar Verlage, die sich dafür interessieren; aber man kann ja nicht alle anschreiben…)

6) Anmerkung Dezember 2012: Irakli ist am 5. Juni 2012 an einem Krebsleiden verstorben. Näheres zu seiner Person siehe hier

![]()